Prunus laurocerasus

breite sich “zunehmend in deutschen Wäldern aus, wo er durch seinen dichten Wuchs das Licht für bodennahe Pflanzen wie Bärlauch oder Buschwindröschen blockiert und somit die heimische Flora verdrängt“

Thuja

praktische immergrüne und dichte Heckenpflanze, besitze ökologisch “jedoch kaum Mehrwert”, „anfällig für Trockenheit und Staunässe“

Chamaecyparis

ökologisch “wenig wertvoll, da sie heimischen Tieren weder Nahrung noch Lebensraum bietet. Zudem sind alle Pflanzenteile für den Menschen giftig“

Rhododendron

Die meisten Rhododendron-Arten seien „für Menschen und Tiere giftig, einschließlich Nektar und Pollen. Da sie auch von heimischen Insekten und anderen Tieren kaum genutzt werden, haben sie kaum ökologischen Nutzen.“

Buddleja davidii

Dieser Strauch “breitet sich in der freien Natur stark aus und verdrängt dabei heimische Pflanzenarten“

Ailanthus altissima

Aufgrund seiner hohen Widerstandsfähigkeit und Trockenresistenz sei er insbesondere in städtischen Gebieten „beliebt“, verhalte sich durch seinen großen Ausbreitungsdrang jedoch invasiv und stehe in der EU daher auf der „Liste der unerwünschten Arten“.

Um es vorweg zu nehmen: Niemand ist hierzulande verpflichtet, eine der vorstehenden Pflanzen-arten aus seinem Garten zu entfernen. Arten der sogenannten Unionsliste der EU, die invasive gebietsfremde Arten mit EU-weiter Bedeutung umfasst, dürfen tatsächlich nicht mehr in den Handel gebracht werden. Auf dieser Liste steht der Götterbaum (Ailanthus altissima) – aber mal ehrlich: Wer hat oder plant in seinem Garten einen Götterbaum?

Die Autorin des Artikels ist studierte Musikwissen-schaftlerin mit Erfahrungen in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, zuletzt tätig als Content Marketing Managerin. Es ist selbstverständlich, dass sich nicht nur Fachidioten (und -idiotinnen) aus dem Dunstkreis Botanik, Ökologie, Gartenbau und Pflanzenverwendung zu Pflanzen- bzw. Gartenthemen äußern und Gedanken machen dürfen.

Welchen ökologischen Schaden könnte eine Gruppe Buddleja davidii auf dieser Schotterfläche wohl anrichten? Gerade den Schmetterlingsstrauch als Einstiegsgehölz in das Thema Insekten aus Gärten zu verbannen ist vielleicht keine so gute Idee

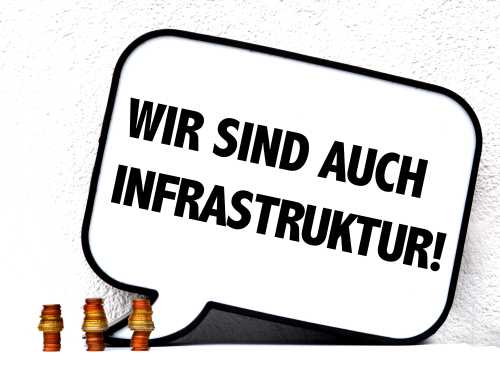

Gärten sind allgegenwärtig und Teil unserer unmittelbaren Umwelt. Als redaktioneller Beitrag vom Typus „Gartentipps“ in der Wochenendausgabe mehrerer Zeitungen ist ein solcher Artikel mit Blick auf den praktischen Informationsgehalt aus Sicht einer Pflanzenproduzentin und -verwenderin jedoch ärgerlich:

Keine einzige gärtnerische oder ökologische Fragstellung wird gelöst, wenn Kurzsteckbriefe von je 6 „Schädlingen“ auf 6 „Nützlinge“ treffen. Warum? Mit Blick auf die Pflanzenverwendung fehlt es an Augenhöhe und Verständnis für Fragen der Pflanzenverwendung in Gärten.

Die Verunsicherung in Sachen angebliche oder tatsächliche Pflanzenverbote führt mittlerweile dazu, dass bestimmte Pflanzen tatsächlich aus Gärten entfernt werden - zumindest wenn ich auf anekdotische Evidenz aus dem unmittelbaren Freundeskreis baue. Diese Freunde und Gartenbesitzer unterscheiden in Sachen Pflanzen grob vereinfacht so etwa zwischen Birke (Dreck) und Sonnenblume und halten Landschaftsarchitekten für diejenigen, die auf dem Sportplatz den Rasen mähen.

Kirschlorbeer und Thuja also raus: Was wäre denn konkret eine geeignete, ökologisch wünschenswertere Alternative für eine Pflanzaufgabe wie „Hecke, schnellwachsend, formschnittverträglich, gerne blickdicht“? Die sechs aufgeführten ‚guten‘ Arten sind es jedenfalls nicht.

Als empfehlenswert werden aus einer Heimische-Sträucher-Liste des Nabu sechs Gehölzarten als Substitute aufgeführt, denn diese böten „Insekten und Vögeln Nahrung und Lebensraum“ und seien besser an die lokalen Bedingungen angepasst.

Aufgeführt werden

- Schneeball (Wolliger Schneeball und Wasser-Schneeball, Viburnum lantana, V. opulus)

- Kornelkirsche (Cornus mas, „echte Allrounderin“)

- Gemeine Berberitze (Berberis vulgaris),

- Faulbaum (Rhamnus cathartica, R. frangula, „sehr anpassungsfähig“)

- Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum, „hat einen großen Wert für die Tierwelt“)

- Besen-Ginster (Cytisus scoparius, „Spezialist für karge Sand- und Steinböden“)

Bepflanzungsaufgaben lassen sich zufriedenstellend nicht durch die zufällige Wahl von sechs x-beliebigen heimischen Wildgehölzarten wie aus in dem Vokabelheft lösen.

Die „exotischen“ Arten Thuja, Kirschlorbeer und Rhododendron werden durch die Eigenschaft "giftig"abgewertet, während die Giftigkeit der zu bevorzugenden heimischen Arten Schneeball (Viburnum), Berberitze (Berberis), Faulbaum (Rhamnus), Heckenkirsche (Lonicera) Besenginster (Cytisus) – also die Giftigkeit von 5 der 6 vorgestellten „Guten“ - unerwähnt bleibt.

Auch die falsche pauschale Behauptung, Nektar und Pollen von Rhododendron seien giftig, trägt nicht gerade zum Leumund des Zeitungsartikels bei, ebensowenig wie ein falsches Stockfoto, das statt Buddleja davidii eine kleine Syringa-Art zeigt.

Thuja wird kritisiert, „anfällig für Trockenheit und Staunässe“ zu sein, „was mit zunehmenden Auswirkungen der Klimakrise problematisch sein kann“. Gerne hätte ich von gartentauglichen Artenvorschläge für klimakrisenfester staunasse Standorte gelesen…

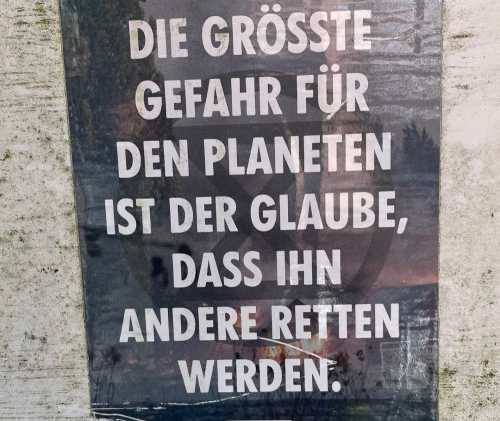

Exotische Arten werden unter Generalverdacht gestellt, dass Gebietsfremdes, Eingewandertes grundsätzlich ökologisch negativ ist.

Lappenzäune tragen nicht wirklich

zur Biodiversität in unseren Gärten bei, sondern verschandeln das Ortsbild. Einzelne Kommunen im Norden versuchen, sowohl Kirschlorbeer (Stadt Ahrensburg) wie Lappenzäune (Stadt Norderstedt) auf Privatflächen per Satzung zu verbieten: Bislang ohne Erfolg. Besser als Verbote im Sinne des Schilder-Klassikers "Vernünftige fahren hier nicht mit dem Fahrrad" wären Aufklärung und Einsicht und speziell in Sachen Lappenzaun ein wenig ästhetische Grundbildung und in dubio Grundstückeinfriedung ganz klar pro Kirschlorbeer

Die Frage sei erlaubt, ob exotische Arten im städtischen Umfeld nicht sogar zu einer Erhöhung der Diversität führen in einer Umwelt, die mit Blick auf die Artenzusammensetzung von Pflanzen und Tieren seit der menschlichen Inkulturnahme niemals über lange Zeiträume unverändert geblieben ist.

Einige der als „schädlich“ gelisteten Pflanzenarten, die ursprünglich und teils vor langer Zeit von Pflanzenjägern und -sammlern nach Europa mitgebracht wurden, kommen mit den sich in beängstigender Geschwindigkeit ändernden klimatischen Rahmenbedingungen vor allem im städtischen Umfeld unerhört prima zurecht!

Niemand muss Fan von Kirschlorbeer und Götterbaum sein, aber deren Fähigkeiten mit Blick auf sehr schwierige Standortbedingungen sind vor allem mit Blick auf die Dürreresilienz respektabel: Weil beide Arten außerordentlich trockenheitsverträgliche Gewächse sind, konnten sie – anders als zahlreiche als heimisch geltende Gehölze - den Dürreperioden der vergangenen Jahre trotzen.

Kirschlorbeer ist ein Gehölz für raschwüchsige, immergrüne, unverwüstlich-trockenheitsverträgliche Hecken und dabei auch noch preisgünstig.

Es gibt fantastische Kirschlorbeer-Solitärs, die durch Aufastung zu Pflanzenskulpturen kultiviert wurden und mit ihren großen, ledrig-derbem Hartlaub südliches Flair verbreiten.

Naturschützer und Kirschlorbeer-Mobber dürfen aufatmen: Die fetten Kirschlorbeer-Jahre als schnelldrehender Umsatzbringer in der Baumschulwirtschaft sind angesichts von Verbotsdiskussionen und tatsächlichen Verboten (Schweiz, seit 2024) vorbei. Kirschlorbeer läuft nicht mehr - und das ist ok.

Mittlerweile ist als Hecke gepflanzter Kirschlorbeer in seiner monokulturellen Allgegenwart vor allem in Neubaugebieten regelrecht zum pflanzenästhetischen Plebs mutiert.

Kirschlorbeerhecken sind sehr oft entbehrlich, weil aus dem Blickwinkel der professionellen Pflanzen-verwendung gleich gut oder besser geeignete, attraktivere und auch heimische Arten zur Verfügung stehen. Denn – und da kommen auch noch einmal Rhododendron ins Spiel – die Ökologie ist ein (sehr wichtiger) Aspekt in der Gartengestaltung – alleine angesichts der schieren Flächengröße, die alle Gärten in Addition ergeben.

Ökologie im Garten ist aber nicht der einzige Aspekt.

Weitere Auswahlkriterien bei der Pflanzenverwendung sind Gartenästhetik (Freude an jahreszeitlicher Veränderung, Stuktur- und Raumbildung, Farbe und Textur von Pflanzenbildern), für Pflanzensammler ist es eine große Vielfalt an unterschiedlichen Pflanzenarten, für wieder Andere wird der Garten in erster Linie für Freizeit und Erholung genutzt.

Aber Hauptsache kein Kirschlorbeer

Es geht hier und in dem Zeitungsbeitrag um Gärten als ein abgegrenztes Stückchen Fläche, in dem Pflanzen kultiviert werden. Es geht weder um Pflanzungen in der freien Landschaft, noch um extensives Straßen-begleitgrün, nicht um Rekultivierung oder ingenieurbiologische Pflanzmaßnahmen und in den allerallermeisten Fällen auch nicht um die Pflanzenauswahl für Extremstandorte in Gärten (Faulbaum, Besenginster).

Heimische plus exotische Pflanzen können und sollten idealerweise nebeneinander im Garten ein Mosaik bilden, das sowohl ökologischen und gartenästhetischen Belangen, den gewünschten Funktionen sowie den berechtigten Nutzungswünschen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner gerecht wird. Die pauschale Verbannung von exotischen Pflanzenarten aus dem Garten und die Nennung zufällig ausgewählter heimischer Wildgehölzarten wie der Beitrag es empfiehlt wird dazu wohl eher nicht beitragen.

Es gibt eine Reaktion des BdB (Bund deutscher Baumschulen), Landesverband Schleswig-Holstein auf den Zeitungsartikel. Im neuesten Rundschreiben an seine Mitglieder spricht der Verband ebenfalls von ‚Kirschlorbeer-Mobbing‘.

In Abstimmung mit der Redaktion des vom shz herausgegebenen Pinneberger Tageblatts erscheint eine Wochenendausgabe nach dem Gehölzbann-Artikel

unter der Schlagzeile „Schlechtes Gewissen wegen Thuja Sommerflieder oder Kirschlorbeer? Bloß nicht“ ein halbseitiger Beitrag.

Darin werden Aussagen klargestellt und sinnvolle Tipps gegeben „für alle, die ihren Garten neu gestalten oder die aktuelle Gestaltung weiterentwickeln möchten“.

Diesen Tipps schließen wir uns an:

- auf funktionsgerechte Pflanzenauswahl setzen

- Platzverhältnisse und arttypische Wuchsgrößen beachten

- Auswahlkriterium ökologischer Mehrwert für Vögel und Insekten (Obstgehölze!) berücksichtigen

- Überlegungen zu Blütezeiten nicht vergessen (Blütezeitkalender)

- Sich fachlich beraten lassen!

Sie möchten mehr dazu lesen, wie wir das Spannungsfeld zwischen Ökologie und Gartengestaltung sehen? Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Themenkomplex insektenfreundliche Pflanzung und Pflanzenverbote:

Pflanzen für einen insektenfreundlichen Garten:

Gut für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge

Thuja und Kirschlorbeer roden und verbieten?

Böse Hecken